Climat et énergie

Etat des lieux

Partager la page

Quelle est la trajectoire de la France par rapport à ses objectifs actuels ?

Les émissions territoriales, correspondent aux gaz à effet de serre émis à l’intérieur du pays par les ménages, les activités économiques et l’Etat. En matière de gaz à effet de serre, les engagements internationaux de la France portent sur ces émissions.

Au sein de ces émissions, il est possible de distinguer les émissions brutes et les émissions nettes :

- Les émissions brutes représentent le total des émissions de gaz à effet de serre, tous domaines d’activités confondus, hors secteur de l’utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie (UTCATF). Cette approche considère schématiquement tous les secteurs émettant des gaz à effet de serre, le secteur UTCATF étant considéré dans sa globalité comme un « puits de carbone » (bien que certaines sous-catégories de ce secteur soient émettrices de GES). L’objectif national à l’horizon 2030, mentionné à l’article L.100-4 du Code de l’énergie, est fixé en « émissions brutes » ;

- Les émissions nettes correspondent au total des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre, tous domaines d’activités confondus, y compris le secteur UTCATF.

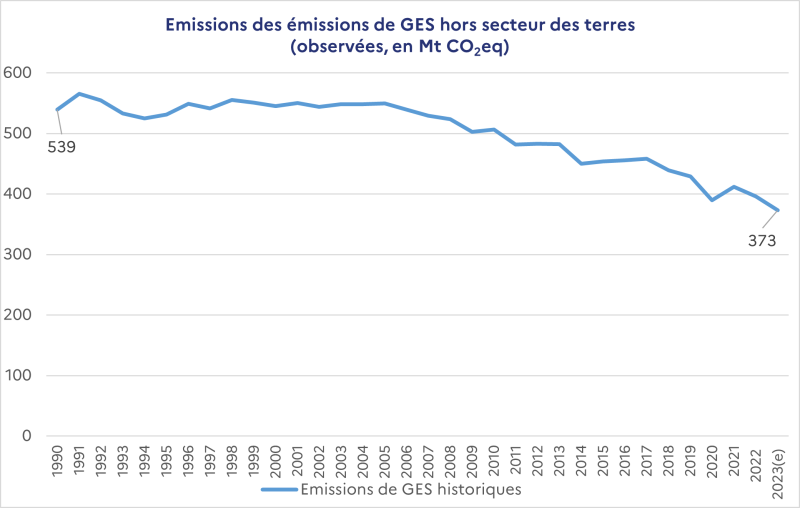

Emissions « brutes » (hors émissions et absorptions associées à l'usage des terres et à la foresterie)

Entre 1990 et 2023, les émissions brutes de gaz à effet de serre en France (hors émissions et absorptions associées à l'usage des terres et à la foresterie « UTCATF ») ont diminué de 31% selon les données provisoires du Citepa(1) (Secten 2024), ce qui représente une baisse brute de 167 Mt CO2eq, avec une accélération du rythme de baisse sur la période récente (baisse annuelle moyenne de 13 Mt CO2eq observée sur la période 2019-2023, baisse annuelle moyenne de 3 Mt CO2eq observée sur la période 2015-2018). L’objectif de la SNBC 2 (en vigueur) est d’atteindre une réduction de 40 % des émissions en 2030 par rapport à 1990.

A courte et moyenne échéance, les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont traduits dans des « budgets carbone » (adoptés par décret) : il s’agit de plafonds d’émissions de gaz à effet de serre à ne pas dépasser par période de 5 ans.

La comparaison des émissions de la France (sur la base des inventaires les plus à jour) au budget carbone de la période considérée est un indicateur clé du suivi de la mise en œuvre de la stratégie.

Si le premier budget carbone de la SNBC 1(2) a été dépassé de 61 Mt CO2eq cumulées sur la période 2015-2018 (soit +3,4 % sur l’ensemble de la période)(3), le budget carbone de la SNBC 2 pour la période 2019-2023 en brut (420 Mt CO2eq / an en moyenne (4)) devrait être respecté (selon la pré-estimation relative à 2023 du Citepa(5)) : les émissions ont atteint 429 Mt CO2eq en 2019, sont descendues à 389 Mt CO2eq en 2020 (principalement à cause de la crise du Covid-19), sont remontées à 412 Mt CO2eq en 2021, sont redescendues à 396 Mt CO2eq en 2022, puis à 373 Mt CO2eq en 2023 sur la base des dernières estimations du Citepa (Secten 2024). Ainsi, pour l’instant, sur la période 2019-2023, la moyenne des émissions brutes est estimée à 400 Mt CO2eq. Les moindres émissions estimées à -100 Mt CO2eq cumulées sur la période 2019-2023, permettent de compenser le non-respect du premier budget carbone(6).

Les principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre sont les secteurs des transports, de l'agriculture, de l’industrie et des bâtiments. Entre 1990 et 2023 la part des émissions du secteur des transports a fortement augmenté (passant de 23% à 34%) tandis que celle du secteur de l'industrie manufacturière et construction a diminué (passant de 26% à 17%).

La France produit annuellement un scénario « avec mesures existantes » ou « AME » (7). Le scénario AME est un scénario énergie-climat qui donne à voir les trajectoires de consommation d’énergie et de gaz à effet de serre à la fois au niveau global et dans chacun des principaux secteurs émetteurs, en considérant l’effet de l’ensemble des politiques et mesures existantes, dans l’hypothèse où aucune mesure supplémentaire ne serait mise en place. Un nouveau scénario AME a été construit au premier semestre 2024, intégrant les dernières données disponibles, ainsi que l’impact des politiques et mesures adoptées jusqu’au 31 décembre 2023.

Dans ce scénario « AME 2024 », une réduction de -39,5 % des émissions brutes de GES par rapport à 1990 est atteinte en 2030, très proche de l’objectif fixé dans la SNBC 2 de réduire de -40 % les émissions brutes de GES de la France en 2030 par rapport à 1990. Il faut noter que ce scénario repose sur des hypothèses très conservatrices et vise à décrire une trajectoire prudente d’émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030, en évaluant avec réserve l’effet des seules mesures existantes, et en ne prenant pas en compte les mesures en cours d’instruction ou à venir.

Emissions « nettes » (tenant compte des émissions et absorptions associées à l’usage des terres et à la foresterie)

Le secteur UTCATF (Utilisation des Terres, Changements d’Affectation des Terres et Forêt) est actuellement un « puits » net de carbone. Cela signifie qu’il génère plus d’absorptions de CO2 que d’émissions. Il s’agit pour l’instant du seul moyen pour la France de générer des absorptions importantes de CO2.

Entre 1990 et 2023, les émissions de gaz à effet de serre en France (avec émissions et absorptions associées à l'usage des terres et à la foresterie (UTCATF)) ont diminué de 32% selon les données provisoires du Citepa (Secten 2024), ce qui représente une baisse effective de 169 Mt CO2eq.

Toutefois, la forêt subit d’ores et déjà durement les impacts du réchauffement climatique, avec une accélération et amplification des impacts du changement climatique par rapport à ce qui était anticipé dans les précédentes études. Les absorptions du « puits » forestier se dégradent et la France ne devrait pas atteindre le budget carbone en émissions nettes qui avait été prévu par la SNBC 2 pour la période 2019-2023.

Par ailleurs, les nouvelles estimations d’évolution du puits forestier montrent un risque de déficit de puits naturels de carbone à l’horizon 2030, et ce même si des moyens financiers importants ont été consacrés au secteur forestier depuis 3 ans (et vont être maintenus), et malgré les efforts parallèles qui sont faits pour réduire l’artificialisation et améliorer les absorptions dans les sols agricoles.

Le scénario AME 2024 atteint un objectif de réduction des émissions nettes de -39% entre 1990 et 2030.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Le Citepa produit annuellement pour la France des inventaires d’émissions de gaz à effet de serre nationaux. Le format SECTEN est le format de référence au niveau national pour l’élaboration et le suivi de la SNBC. Il ventile les émissions et absorptions par secteur émetteur et par énergie. Les données citées dans ce rapport proviennent de l’édition 2024 de l’inventaire au format Secten accessible au lien suivant : https://www.citepa.org/fr/secten/

(2) Décret n° 2015-1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone

(3) Le premier budget carbone de la SNBC 1 (SNBC 1 adopté par décret en novembre 2015), portait sur la période 2015-2018. Il s’élevait à 442 MtCO2 eq par an en moyenne, hors émissions et absorptions associées à l'usage des terres et à la foresterie.

(4) Le Code de l’environnement (Article D. 222-1-B) prévoit la réalisation d’un ajustement technique des budgets carbone pour chaque période si les changements de méthodologie des inventaires d’émissions de gaz à effet de serre conduisent à des modifications de plus de 1% des valeurs des années de référence ayant servi pour les scénarios de la SNBC (1990, 2005 et 2015). Ces ajustements « techniques » ont vocation à conserver la cohérence de la trajectoire initialement retenue, en maintenant les mêmes réductions sectorielles et par gaz en « valeur relative » par rapport à l’année 2005. Le code prévoit que cet ajustement technique ait lieu au moment de la clôture du budget carbone (le bilan définitif du budget carbone 2019-2023 sera dressé en 2025 sur la base des données d’inventaires actualisées (Secten 2025)). Néanmoins, pour conserver annuellement la cohérence avec la trajectoire initialement retenue dans la SNBC, les budgets carbone peuvent également être ajustés, à titre indicatif et provisoire, au cours d’une période, au regard des évolutions méthodologiques de l’inventaire national des émissions de gaz à effet de serre. Les budgets carbone annuels indicatifs de la deuxième période, ont été ajustés au regard de l’inventaire national 2024 des émissions de gaz à effet de serre du Citepa (Secten 2024).

(5) Inventaire Citepa, Secten 2024

(6) http://paris.tribunal-administratif.fr/Actualites-du-Tribunal/Espace-presse/L-Affaire-du-Siecle-la-reparation-du-prejudice-ecologique-bien-que-tardive-est-complete

(7) Dans le cadre du rapportage obligatoire européen sur les politiques climatiques mises en œuvre (article 18 du règlement (UE) 2018/1999 sur la Gouvernance de l’Union de l’énergie et de l’action climatique).

Ce scénario AME permet d’estimer la trajectoire d’émissions de gaz à effet de serre future sous l’effet des politiques et mesures existantes, dans l’hypothèse où aucune mesure supplémentaire ne serait mise en place. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/scenarios-prospectifs-energie-climat-air)

La trajectoire de consommation d’énergie dépend de plusieurs facteurs, notamment :

- Les efforts en matière de sobriété énergétique, c’est-à-dire la réduction des consommations d’énergie par des changements de mode de vie et des transformations sociales. A titre d’exemple, la sobriété ça peut être baisser et adapter le chauffage, mieux gérer les éclairages, rouler moins vite, mieux gérer les usages numériques, etc.

- Les progrès en matière d’efficacité énergétique, c’est-à-dire l'optimisation des consommations, ce qui passe par une utilisation plus rationnelle de l'énergie et par des outils plus efficaces (minimisation de la consommation d’énergie pour un service rendu identique). A titre d’exemple, l’efficacité c’est le passage d’une voiture thermique à une voiture électrique ou l’isolation des bâtiments.

- Le niveau d’activité économique et en particulier de production industrielle domestique et donc la trajectoire de réindustrialisation.

Après une croissance quasi continue de la consommation finale à usage énergétique entre 1990 et 2001, cette consommation s’est ensuite infléchie (- 0,6% en moyenne annuelle entre 2011 et 2022), résultant à la fois des mutations de l'économie française et des politiques publiques en faveur de l'amélioration de l'efficacité énergétique de la France.

En 2023, la consommation finale à usage énergétique à climat corrigé s’élève à 1 549 TWh, en baisse de 3,2 % par rapport à 2022 dans un contexte de prix élevés de l’énergie et d’appels à la sobriété. Cette baisse concerne les énergies fossiles : pétrole (- 4,1 %), gaz naturel (- 6,6 %), charbon (- 9,1 %), ainsi que l’électricité (- 2,8 %). À l’inverse, la consommation finale d’énergies renouvelables progresse de 2,7 %, et celle de chaleur commercialisée de 2,5 %[1].

L’objectif pour 2030 (baisse de l'ordre de -29% de la consommation d’énergie finale par rapport à 2012) est très ambitieux et ne pourra être atteint que grâce à une montée en puissance très rapide des mesures d’économies d’énergie et des actions de sobriété énergétique ainsi que d’efficacité énergétique.

[1] https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-energie-2024/7-consommation-finale-denergiepar-secteur-et

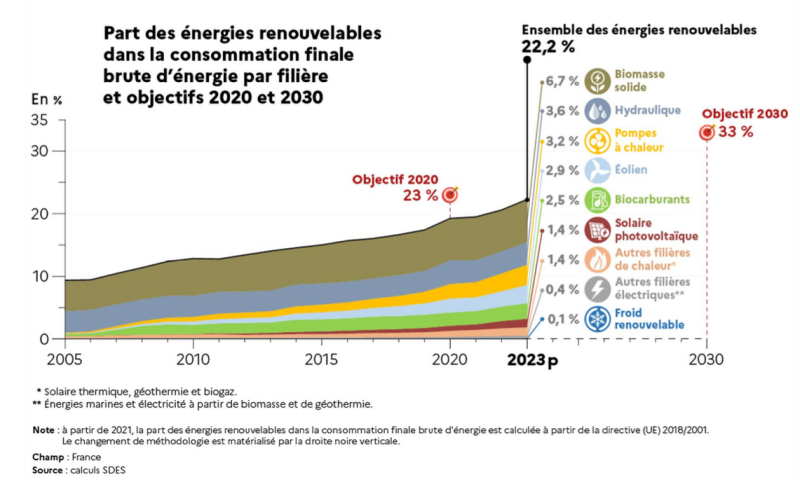

En 2023, la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie calculée selon les conventions de la directive européenne (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation des énergies renouvelables, s’élève à 22,2 % en 2023, selon les données provisoires. Elle progresse de 1,7 point par rapport à 2022. Cette hausse s’explique par l’accroissement des capacités de production dans plusieurs filières renouvelables (éolien, photovoltaïque et pompes à chaleur) alors même que la consommation finale brute d’énergie recule en 2023.

Pour en savoir plus :

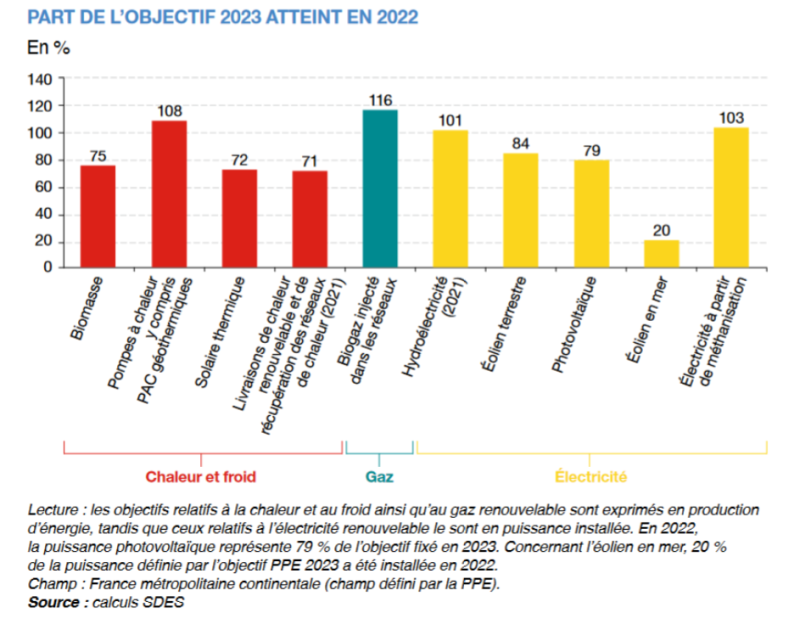

Les part de l’objectif atteint en 2023 par filières n’est pas encore disponible dans les données du SDES, la part de l’objectif 2023 atteint en 2022 était la suivante :

À la fin 2022, la part déjà réalisée des objectifs de la PPE à l’horizon 2023 variait selon les filières. Ainsi, comme en 2021, certaines filières, telles que les pompes à chaleur, le biogaz (injecté ou pour la production d’électricité) et l’hydroélectricité, ont dépassé la part de l’objectif attendue pour 2022 (voire les objectifs 2023). En revanche, l’augmentation escomptée n’a pas été atteinte à fin 2022 pour le solaire thermique, ou pour le photovoltaïque et l’éolien. On observait en outre un recul de la production de chaleur biomasse en 2022 du fait de températures hivernales plus douces en 2022 qu’en 2021.

Pour en savoir plus :

Une accélération nécessaire de l'action climatique nationale

La nouvelle ambition climatique européenne nous engage à aller plus vite et plus loin. A l’échelle nationale, elle se traduit notamment par le rehaussement de l’objectif de réduction de nos émissions brutes de gaz à effet de serre de -40% à -50% entre 1990 et 2030. Ce jalon 2030 est important pour placer la France sur la bonne trajectoire pour atteindre la neutralité carbone.

La relative proximité de l’échéance 2030 et l’ambition très forte des nouveaux objectifs de la France font des troisièmes éditions de la SNBC et de la PPE des vecteurs centraux de l’atteinte de nos objectifs climatiques et énergétiques.

Pour atteindre nos objectifs, nous devrons désormais baisser nos émissions de GES de l’ordre de 5 % chaque année entre 2023 et 2030, contre 2 % de réduction annuelle en moyenne de 2017 à 2022.

Dans ce contexte, la France s’est engagée en 2022 dans une démarche de planification écologique radicale pour concrétiser l’atteinte de ces objectifs. Cette planification privilégie une transition flexible et adaptable. La France a mis en place une planification qui se donne pour ambition d’améliorer la qualité de vie de nos concitoyens, de réindustrialiser notre pays, de créer des emplois en France et de renforcer notre souveraineté, tout en limitant le recours à la norme et à la contrainte.

Pour réussir ce défi d'ampleur, le Gouvernement a préparé un véritable plan d'action à l'horizon 2030-2035 mettant à contribution l’ensemble des secteurs émetteurs de notre économie. C'est l'objet des projets projets de Stratégie nationale bas-carbone et de Programmation pluriannuelle de l’énergie soumis à la présente consultation. Les travaux sur l’horizon 2030-2050 de la SNBC se poursuivent.

Par ailleurs, sans attendre, tant pour anticiper ces objectifs rehaussés mais aussi pour faire face aux tensions sur les marchés et l’approvisionnement en énergie, le Gouvernement a d’ores et déjà lancé plusieurs chantiers, en cohérence avec le nouveau cadre de la planification écologique :

- promulgation de deux lois pour l’accélération de la production d’énergies décarbonées (loi relative à l’accélération des énergies renouvelables du 10 mars 2023 et loi relative à l’accélération du nucléaire du 22 juin 2023),

- mise en œuvre d’un grand plan de sobriété énergétique en 2022 puis en 2023, mobilisant principalement le secteur public et les entreprises,

- mobilisation des acteurs économiques par l’identification des leviers de décarbonation à disposition de ces derniers et leur traduction opérationnelle au sein de feuilles de route de décarbonation (Article 301 de la loi Climat et résilience [1], feuilles de route des comités stratégiques de filière du Conseil national de l’industrie [2], feuilles de route des 50 sites industriels les plus émetteurs [3], etc.).

- implication des territoires dans l’exercice de planification avec la création en 2023 des conférences des Parties régionales (« COP régionales ») et des Comités régionaux de l’énergie (CRE). Ces dispositifs de déclinaison territoriale partagée de la planification écologique et énergétique visent à garantir l’atteinte effective des objectifs au niveau national. Par exemple, les Comités régionaux de l’énergie devront proposer à la ministre en charge de l’énergie des objectifs régionalisés de la PPE 3, dont la somme devra permettre d'atteindre les objectifs nationaux.

Pour en savoir plus :

- Les COP régionales

- Fiche sur les enjeux de la territorialisation des politiques climatique et énergétique

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 : https://www.ecologie.gouv.fr/feuilles-route-decarbonation-des-filieres-plus-emettrices

2 : https://www.conseil-national-industrie.gouv.fr/decouvrez-19-csf

3 : https://www.entreprises.gouv.fr/fr/publication-contrats-transition-ecologique-50-sites-industriels

4 : La SNBC 2 vise une réduction de -40% des émissions à l’horizon 2030 par rapport à 1990

5 : L’empreinte carbone de la France correspond à l’ensemble des émissions associées à la consommation des Français, incluant donc les émissions dues aux produits et services produits à l’étranger et importés en France, mais excluant les émissions liées aux produits et services produits en France et exportés à l’étranger

6 : Il s’agit des émissions imputables à la France des transports aériens et maritimes internationaux. Ces émissions sont rapportées hors total dans l'inventaire national des GES produit par le Citepa, conformément aux standards internationaux.