Climat et énergie

Le contexte français en matière de politique climatique et énergétique

Partager la page

La France mène depuis le début des années 2000 une politique énergétique et climatique pour réduire ses émissions, et s’est déjà fixée de nombreux objectifs, à différents horizons temporels, en matière de réduction des émissions de GES, de réduction de consommation d’énergie, de développement des énergies renouvelables ou encore de diversification du mix électrique. La France s’est notamment fixée dès juillet 2017, en lien avec son engagement pris lors de l’Accord de Paris, l’objectif d’atteindre la neutralité carbone dès 2050.

Les objectifs actuels de la France en matière de climat et d'énergie

Les engagements et objectifs actuels de la France sur l’énergie et le climat se structurent principalement autour de la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) promulguée en août 2015, de la loi relative à l’énergie et au climat promulguée en novembre 2019, de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets promulguée en août 2021, de la stratégie nationale bas-carbone (SNBC 2 en vigueur adoptée en avril 2020) et de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 2 en vigueur adoptée en avril 2020). Ils tiennent compte des objectifs européens en vigueur au moment de leur élaboration, en particulier en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (-40% en 2030 par rapport à 1990), de réduction de consommation d’énergie (32,5% d’efficacité énergétique en consommation finale en 2030 par rapport à 1990) ou de développement des énergies renouvelables (32% d’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie en 2030).

Ces objectifs sont en cours de révision en cohérence avec les nouveaux objectifs du Gouvernement pour la transition énergétique et climatique et avec le rehaussement de l’ambition climatique européenne.

La planification écologique est une méthode globale, permettant d’agir de façon coordonnée avec l’ensemble des Français, des entreprises et des collectivités, afin de relever les défis majeurs de la transition écologique. Les travaux qui en découlent ont donné lieu à la publication à l’été 2023 d’une première version du plan d’action pour réussir la transition écologique[1]. Les futurs documents de planification pour la lutte contre l’effet de serre et la transition énergétique en France (troisièmes éditions de la Stratégie nationale bas-carbone et de la Programmation pluriannuelle de l’énergie) dont de premières versions sont publiées dans le cadre de cette concertation s’inscrivent dans le prolongement de ces travaux.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 : Ce plan d’ensemble avait identifié tous les leviers additionnels à mobiliser pour atteindre nos objectifs environnementaux (atténuation, adaptation, biodiversité, ressources, santé-environnement). Il est accessible au lien suivant : https://www.Gouvernement.fr/upload/media/content/0001/07/dc29785bc6c40139f4b49ee2ac75c2a154856323.pdf

Les documents de planification nationaux en matière d'énergie et de climat

Créée en 2015 (1), la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) constitue le cadre d’action en matière d’atténuation du changement climatique.

Cette feuille de route couvre tous les secteurs émetteurs de gaz à effet de serre. Elle comprend :

- Un objectif de long terme : atteindre la neutralité carbone en 2050 et réduire l’empreinte carbone des Français (en tenant compte des émissions importées) ;

- Une trajectoire cible pour y parvenir : chemin crédible de transition vers l’objectif de long terme (scénario de référence), fondé sur un ensemble de mesures et d’hypothèses ;

- Des budgets carbone (adoptés par décret) : il s’agit de plafonds d’émissions de gaz à effet de serre à ne pas dépasser par période de 5 ans (déclinés par secteurs d’activité et par gaz à effet de serre). Les budgets carbone actuels couvrent la période 2019-2033 ;

- Des mesures et orientations de politiques publiques pour atteindre ces objectifs.

La SNBC en vigueur est la SNBC 2 (2), adoptée par décret en avril 2020. Elle vise à réduire, conformément aux engagements internationaux de la France au moment de son élaboration, d’au moins 40 % les émissions brutes (hors secteur des terres et forêts) de gaz à effet de serre de la France en 2030 par rapport à 1990, et d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Elle met à contribution l’ensemble des secteurs émetteurs de gaz à effet de serre selon la répartition suivante.

|

Réduction d’émissions par rapport à 2015 |

2030 | 2050 |

| Transports | -28% | Zéro émission (à l’exception du transport aérien domestique) |

| Bâtiments | -53% | Décarbonation quasi-complète |

| Agriculture | -18% | -46% |

| Industrie | -35% | -81% |

| Production d'énergie | -33% | Zéro émission |

| Déchets | -37% | -66% |

Figure : Evolution des émissions GES ( par rapport à 2015) prévue par le scénario de la SNBC (Source : modélisations DGEC, SNBC 2)

La loi prévoit la révision de la SNBC tous les cinq ans, ce qui permet de prendre en compte les éventuelles évolutions des engagements internationaux de la France et les incertitudes inhérentes à cette planification (intégration au fur et à mesure des résultats et évolutions observés).

La concertation ouverte par le Gouvernement vise à éclairer la révision de la SNBC.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale bas-carbone 2 actuellement en vigueur :

- Le résumé en 4 pages de la Stratégie nationale bas-carbone 2

- La Stratégie nationale bas-carbone 2

- Le Décret n° 2020-457 du 21 avril 2020 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone 2

- La synthèse de la Stratégie nationale bas-carbone 2

- Les indicateurs de suivi de la SNBC 2

- L’évaluation environnementale stratégique de la SNBC 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 : La Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) a été instituée par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

2 : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2020-03-25_MTES_SNBC2.pdf

La PPE est l’outil de pilotage de la politique énergétique française : elle expose les orientations et fixe les priorités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie, en termes de production et de consommation, sur le territoire métropolitain continental, afin d’atteindre les objectifs de la politique énergétique. La PPE doit être compatible avec la SNBC précitée et couvre une période de 10 ans. La PPE actuellement en vigueur (2ème édition, PPE2), couvrant la décennie 2019-2028, a été adoptée en avril 2020. Comme la SNBC, la loi prévoit la révision de la PPE tous les 5 ans.

Le secteur des transports, qui représente le principal émetteur de gaz à effet de serre en France, a un rôle crucial à jouer dans la lutte contre le changement climatique. C'est la raison pour laquelle la loi a annexé à la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), une Stratégie de développement des mobilités propres (SDMP), visant à établir une feuille de route opérationnelle pour décarboner les transports terrestres.

La politique énergétique de France, déclinée dans la PPE2, repose sur deux piliers principaux :

- la réduction des consommations d’énergie ;

- la fin de l’utilisation des énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) et la décarbonation totale de notre mix énergétique en 2050 à travers notamment le développement des sources d’énergies décarbonées (énergies renouvelables, nucléaire) et une transformation des usages (électrification notamment).

La PPE actuelle prévoit une réduction de notre consommation finale d’énergie de 7,6% en 2023 et 16,5% en 2028 par rapport à 2012. Elle prévoit également une réduction de consommation primaire d’énergie fossile de 35% en 2028 toujours par rapport à 2012, en mettant fin en priorité à l'usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre (charbon, puis pétrole et enfin gaz).

| Energie fossile | Réduction de consommation primaire en 2023 | Réduction de consommation primaire en 2028 |

| Gaz | 10% | 22% |

| Pétrole | 19% | 34% |

| Charbon | 66% | 80% |

| Total | 20% | 35% |

Figure : Réduction de consommation primaire d'énergie fossile par rapport à 2012 prévue par la PPE2 (Source PPE2)

En matière de développement des énergies renouvelables, la PPE2 prévoit une part d’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie comprise entre 34 et 38% en 2028. Pour parvenir à cette augmentation substantielle, elle prévoit ainsi :

- pour la chaleur renouvelable : une consommation de 196 TWh en 2023 et entre 218 et 247 TWh en 2028, soit une augmentation respective de 25%, et entre 40 et 60% par rapport à 2017, et une consommation de chaleur renouvelable comprise entre 34 et 38% en 2028 ;

- pour le gaz renouvelable : une production de biogaz à hauteur de 24 à 32 TWh en 2028 sous l’hypothèse d’une baisse des coûts, soit 4 à 6 la production de 2017 et une consommation de gaz renouvelable comprise entre 6 et 8% en 2028 ;

- pour la production d’électricité : une production d’électricité à partir d’énergies renouvelables comprise en 33 et 36% en 2028, nécessitant le doublement des capacités d’énergies renouvelables électriques entre 2017 et 2028.

| Puissance installée (en gigawatt (GW)) |

2017 |

2023 | 2028 |

| Eolien terrestre | 13,5 | 24,1 | 33,2 à 34,7 |

| Eolien en mer | 0 | 2,4 | 5,2 à 6,2 |

| Solaire photovoltaïque | 7,7 | 20,1 | 35,1 à 44,0 |

| Production d’électricité à partir de biogaz | 0,11 | 0,27 | 0,34 à 0,41 |

| Hydroélectricité | 23,5 | 25,7 | 26,4 à 26,7 |

| Total | 47 | 74 | 101 à 113 |

Figure : Évolution des puissances installées par énergies renouvelables électrique prévue par la PPE2 (Source PPE2)

La PPE2 dispose de 43 indicateurs de suivi (principalement relatifs à la réduction de consommation d’énergie et au développement des énergies renouvelables), mis à jour annuellement.

Pour en savoir plus sur la Programmation pluriannuelle de l’énergie actuellement en vigueur :

La SNBC et la PPE permettent à la France de respecter ses obligations européennes en matière de transition climatique (1). En effet :

- La SNBC et la PPE alimentent le « Plan national intégré pour l’énergie et le climat (PNIEC) »: La France doit communiquer tous les 10 ans un Plan national intégré pour l’énergie et le climat. Cinq ans après leur adoption, ces plans doivent faire l’objet d’une mise à jour. Ce plan détaille notamment, en matière d’énergie et de climat, les objectifs nationaux, les politiques et meures planifiées et leurs incidences pour une période de dix ans « en tenant compte d’une perspective à plus long terme ». Le premier PNIEC (période 2021-2030) de la France, transmis en 2020, a été fondé directement sur la SNBC 2 et la PPE 2 (2). En juin 2024, la France devra remettre à la commission la version consolidée de la version actualisée du PNIEC 1 (3) (période 2021-2030). Pour l’horizon 2030, cette version actualisée du PNIEC 1 sera fondée sur les documents SNBC 3 horizon 2030 et PPE 3 soumis à la concertation.

- Au sens européen, la SNBC constitue la « Stratégie à long terme (SLT) » de la France (4).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 : Obligations du Règlement (UE) 2018/1999 relatif à la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat

2 : https://energy.ec.europa.eu/system/files/2020-04/fr_final_necp_main_fr_0.pdf

3 : Un projet de mise à jour du PNIEC 1 a été remis à la Commission européenne en novembre 2023

(https://commission.europa.eu/publications/france-draft-updated-necp-2021-2030_en). Une version définitive est attendue au plus tard impérativement le 30 juin 2024. La Commission européenne a publié en décembre 2023 (https://commission.europa.eu/publications/commission-recommendation-assessment-swd-and-factsheet-draft-updated-national-energy-and-climate-7_en) son avis sur le projet de PNIEC transmis et a formulé des recommandations en vue de la production par la France de la version définitive de la mise à jour de son PNIEC.

4 : En application du règlement précité, la France doit communiquer tous les dix ans une stratégie à long terme qui doit notamment contenir les projections à l’horizon 2050 concernant la réduction des émissions et le renforcement des absorptions de gaz à effet de serre. La première SLT de la France correspond à la SNBC 2. La prochaine SLT est à communiquer au plus tard le 1er janvier 2029.

Le mix énergétique français actuel

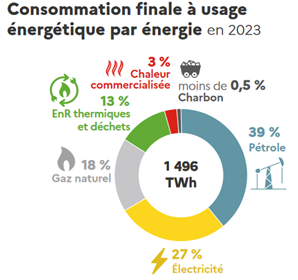

Le « mix énergétique » correspond à l’ensemble des énergies que nous consommons directement (pour le transport, le chauffage des bâtiments, pour l’industrie) ou pour produire une autre forme d’énergie, comme l’électricité. Pour ces usages, sont utilisées plusieurs sources d’énergie primaire, comme le pétrole, le gaz naturel, le nucléaire ou les énergies renouvelables. Malgré le caractère néfaste aux niveaux climatique, énergétique et géopolitique (à l’image de l’utilisation du gaz comme une arme de guerre par la Russie dans le contexte de la guerre en Ukraine) de la dépendance aux énergies fossiles (produits pétroliers, gaz naturel, charbon), elles représentent encore environ 60% de notre mix énergétique pour notre consommation finale d’énergie.

Gaz naturel : 18%

EnR thermiques et déchets : 13%

Chaleur commercialisée : 3%

moins de 0.5% Charbon

Pétrole : 39%

Electricité : 27%

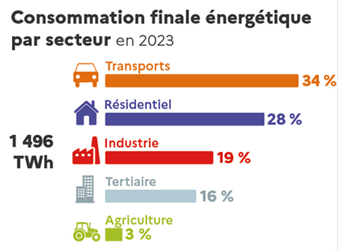

En 2023, la consommation finale d’énergie s’est établie à 1496 térawattheures (TWh) (données réelles). Les deux secteurs les plus consommateurs d’énergie sont le secteur résidentiel et le secteur des transports (respectivement 28% et 34%).

Transport : 34%

Résidentiel : 28%

Industrie : 19%

Tertiaire : 16%

Agriculture : 3%

Selon les secteurs, la part de chaque énergie peut varier très sensiblement. A titre d’exemple :

- dans les transports, les produits pétroliers représentent 90% de la consommation finale d’énergie ;

- dans l’industrie, le gaz naturel et l’électricité représentent respectivement 36% et 37% de la consommation finale d’énergie ;

- dans le résidentiel, l’électricité représente 36% de la consommation finale d’énergie, devant le gaz naturel (24%), les énergies renouvelables thermiques et les déchets (28%) et les produits pétroliers (8%) ;

- dans le tertiaire, l’électricité représente 55% de la consommation finale d’énergie devant le gaz naturel (25%) et les produits pétroliers (10%).

Pour en savoir plus :